盖世汽车讯 据外媒报道,荷兰格罗宁根大学(University of Groningen)研究人员开发出新的聚合物玻璃自修复方法,利用受控振荡运动来增强分子流动性(molecular mobility)并修复裂纹。这项技术旨在应对材料科学领域长期存在的挑战之一,在保持结构完整性的同时提升材料耐久性。这一突破为开发坚韧、可持续性材料提供了新路径,有潜力广泛应用于工业领域。该研究成果发表于期刊《Nature Communications》。

(图片来源:nature.com)

聚合物玻璃广泛应用于医疗器械、结构材料及工业管道。但是,这种玻璃存在显著的脆性,易引发裂纹和长期磨损。这要归因于玻璃化转变温度(Tg)以下的低分子流动性。凝胶和橡胶等较软的材料具有灵活的分子结构,可以实现自修复。相比之下,聚合物玻璃的自修复能力则差得多。传统的自修复策略通常需要进行化学修饰或复杂的设计,成本高昂且难以规模化。

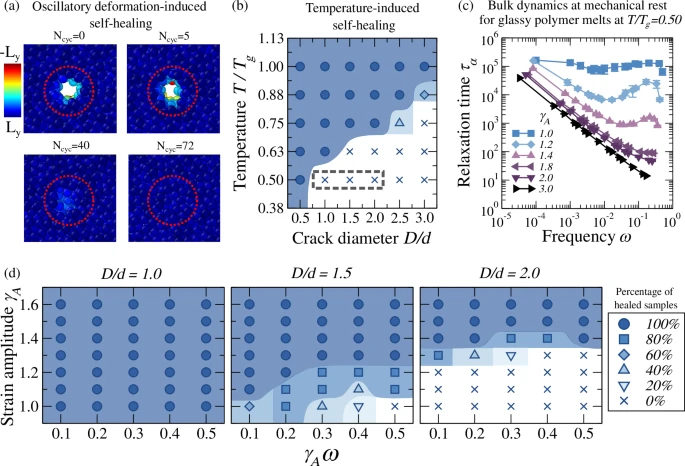

在这项研究中,研究人员探讨受控振荡变形对材料动力学行为的影响。他们通过分子动力学模拟方法发现,这些变形能够增强裂纹表面附近的局部分子流动性,在不损害材料结构完整性的情况下促进自修复。

研究人员确定了特定的振荡条件,在这些条件下分子流动性会增强,这主要发生在裂纹尖端附近,从而促进部分裂纹闭合。这种体积守恒修复方法可替代传统的化学修饰策略,证明仅靠机械激励即可诱导聚合物玻璃的自修复行为。

实验结果表明,受控振荡形变能够显著提升分子流动性,促进聚合物玻璃中的裂纹闭合,同时不破坏材料的结构完整性。研究人员通过在特定中间区间施加应变振幅(低于屈服点但高于分子弛豫阈值),促进裂纹表面发生局部动态变化,同时保持整体玻璃态结构。

值得注意的是,当应变超过临界阈值时,材料会转变为类似流体的状态,从而导致整体熔化。然而,在中间区间,瞬时键断裂可以选择性地加速表面动力学并有效修复裂纹。

分子动力学模拟表明,在这些受控条件下,圆柱形裂纹能够实现自修复,且较小的裂纹(直径小于颗粒尺寸)表现出更优异的修复效能。应力-应变分析证实,修复区域的强度与原始样品相当。另外,该工艺有效抑制了非晶材料结构损伤过程中常见的剪切带形成现象。

这项研究将为需要耐用聚合物部件的行业开辟全新应用范式,建筑、汽车、航空航天、电子和医疗行业都将从中受益。通过嵌入这种机械自修复技术,可以延长产品的使用寿命,减少维护需求,并降低材料浪费,这与设计和制造领域的可持续发展目标完美契合。

未来研究人员将侧重于优化变形参数,以实现实际、可扩展的应用,以及探索更复杂的损伤几何形状,并测试更广泛的聚合物成分组合。同时,了解聚合物玻璃的固有稳定性如何影响其自修复能力,对于定制特定应用材料也十分重要。随着各行各业致力于打造更智能、更持久、更可持续的产品,这种机械自修复方法提供了富有前景的新方向。

|