盖世汽车讯 锂离子电池(LiB)是一种可充电电池,其锂离子在阳极(即负极)和阴极(即正极)之间移动,目前用于为市场上大多数便携式电子设备供电。这类电池具有多种优势,包括相对较长的使用寿命、较轻的重量以及与其尺寸成比例的良好能量密度。

图片来源: 期刊 《Nature Energy》

在过去的几十年里,能源工程师一直在尝试设计策略,以进一步提高这些电池的能量密度和耐用性。这可能有助于未来各种电子产品的发展,包括智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备和电动交通工具。

提高电池能量密度的方法之一是设计或增强正极材料(即电池单元中吸引正离子的电极)。过去的研究表明,高镍含量的层状正极材料可以提高锂离子电池的最大充电电压。然而,使用这种材料通常也会降低电池的循环稳定性,导致电池在反复充放电循环中性能下降更快。

据外媒报道,北京大学、上海交通大学、中国科学院和其他机构的研究人员最近设计了一种稳定层状正极的策略,这反过来可以提高高能锂离子电池的耐久性,减缓其性能下降的速度。他们的方法概述在《Nature Energy》期刊上发表的一篇论文中,该方法涉及向富镍材料中添加掺杂剂(即外来原子)。

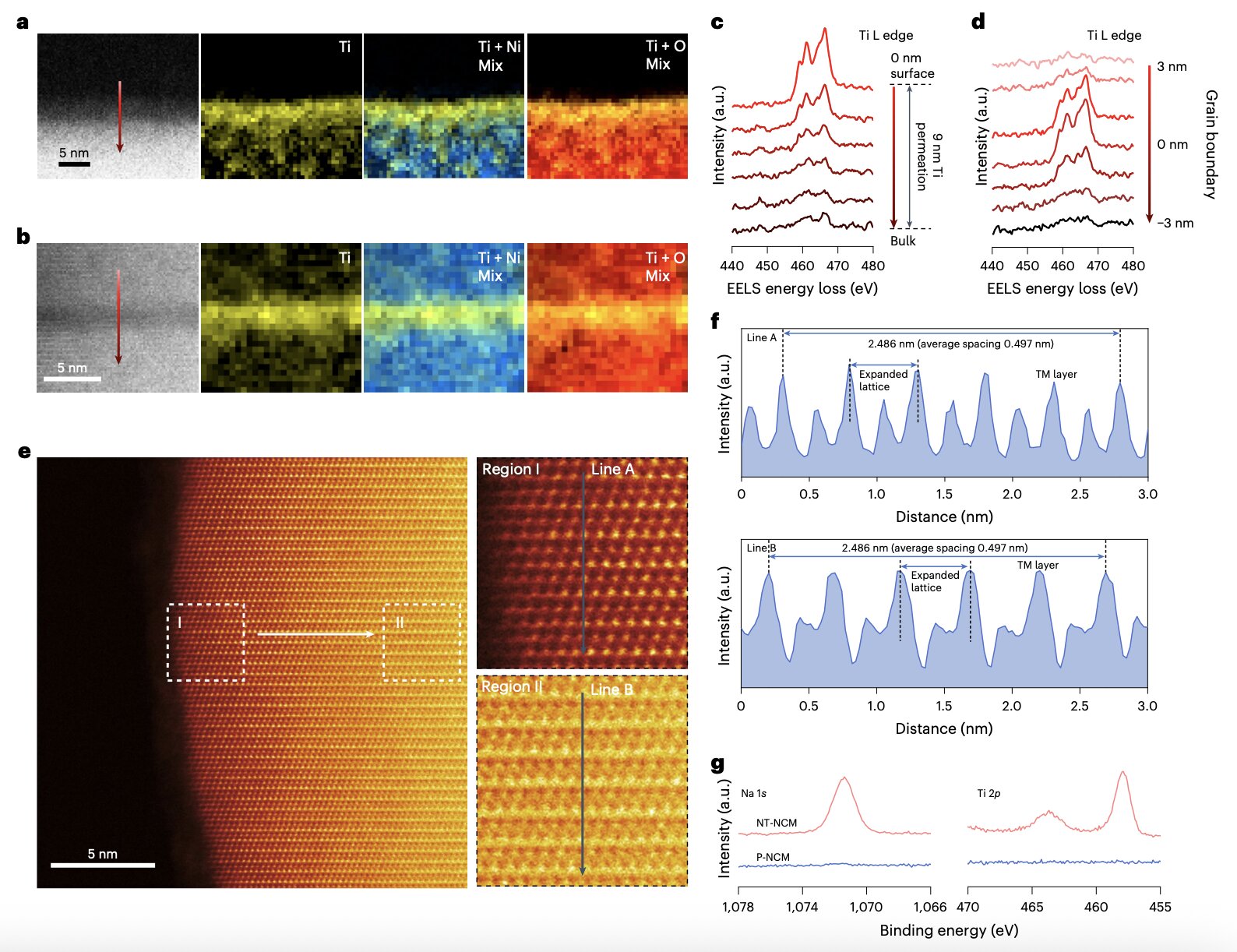

“极端条件下的高能量密度锂离子电池需要能够在严苛操作条件下保持稳定的正极,包括超高截止电压和极端温度,”Hengyi Liao、Yufeng Tang及其同事在论文中写道。“对于富镍层状正极,将充电电压从4.3 V提高到4.8 V(相对于Li+/Li)可以提高能量密度,但这会牺牲循环稳定性,并且仍然具有挑战性。我们报告了一种掺杂配对方法,该方法在Na+的促进下,在LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2中实现了高度富集的Ti4+(约9纳米表面层),从而显著提高了高压循环性能。如此高的表面Ti4+浓度如果没有Na+的配对是无法实现的,这代表了层状正极基质中的一种过饱和形式。”

本质上,研究人员提出将钛离子(Ti4+)与钠离子(Na+)配对,在富镍正极上形成一层富含Ti4⁴⁺的薄表面层。研究发现,正极材料表面的高Ti4⁴⁺浓度可以增强材料的结构完整性,从而限制可能导致材料降解的不良副反应。

研究人员写道:“稳定性的增强与结构完整性的改善和正极-电解质副反应(例如,O2和CO2的析出)的减少有关。此外,即使在4.8 V下长时间循环后,离子传输也能得到更好的保持。这项研究凸显了过饱和高价态d0阳离子Mz+(z ≥ 4)在改变正极-电解质相互作用和降解途径方面的能力。”

这项最新研究为制造兼具高能量和耐用性的锂离子电池(LiB)提供了一种新的可行途径。其他研究团队可以很快采用这些研究人员设计的策略,并测试集成了所得正极材料的锂离子电池的性能。未来,这种基于掺杂剂配对的新方法有望助力开发下一代锂离子电池,以满足电动汽车和电网规模储能等高要求的实际应用需求。

|